ICT

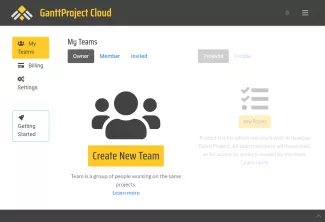

GanttProject Cloudを使ってみた

画像

GanttProjectは十分実用になるオープンソースソフトウェアで無償で利用することができる。GanttProject Cloudは、クラウドでプロジェクトファイルを共有できるサービスだ。当然、有償サービスなのだが、現時点では2名までは無料で使え、以降はメンバーあたり月1ユーロで利用できる。まだサインアップして触ってみただけだが、かなり好感触。

ハイブリッド集会はフェアネスを保てるか?

今後技術が進化すればハイブリッド会議、ハイブリッド集会は可能になるかも知れないが、私はフェアネスを保つことができる日は来ないと考えている。

お引き合い歓迎中

特に、既存のWebサイト、CMS運用に限界を感じておられる企業の方からのお問い合わせをお待ちしております

パソコン版 Google ドライブが進化した(気がついたらChromeも進化していた)

昨晩パソコン版 Google ドライブ(Windows版)が更新された。同時に複数アカウントが接続できるようになり、ドライブレターが追加されるようになっている。すばらしい進化だと思う。今まで、ドライブは社用のアカウントと家族用のworkspace essentialsのアカウント、gmail.comのアカウントを共有を工夫しながら使っていたが、これからはペルソナ毎にドライブレターが変わる形に再編できるようになる。

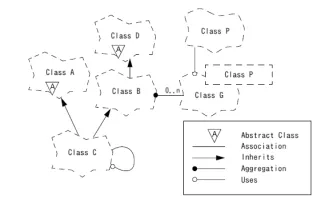

オブジェクト指向、あるいは世界認識

画像

私が知らないだけだも知れないが、オブジェクト指向には理論的なバックグラウンドはない。しかし、実用的だし、データあるいはEntityに意識を向けることができるという意味で優れたエンジニアリング手法だと思う。私にとっては、今もなお頼りにしているのはUMLである。ふと、Grady Boochにあった日を思い出した。

デジタル・フォレンジックに期待する

日経ビジネスで『東芝株主総会「不公正」問題、見て見ぬふりした監査委員会の罪』という記事が出ている。この記事で「デジタル・フォレンジック調査」という言葉が書かれている。ICTの導く透明性と情報分析からは、政府(経産省)であろうと、政治家であろうと、実業家であろうと逃げることはかなわない。それで良いのだと思う。世の中は徐々に良くなっていると思う。

情報のオーナーシップあるいはIoT

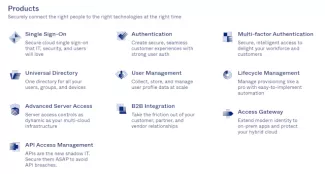

画像

情報化の進展に伴い、昔は交換機とか、(10BaseやUSBに関わらず)物理的なハブが目に見えたが、これからは物理的なハブは見えない。それに慣れられない人が多いから、スマートスピーカーやNestが意味を持つ。賢く現実を見なければいけないと思う。

IBAN discrimination

画像

E-Residency joins campaign against IBAN discriminationという記事を読んでIBAN discriminationという言葉を初めて知った。IBANはISO標準の銀行口座コードで、日本にいると意識することは殆どない。金(カネ)は情報に過ぎない。デジタル化が進めば、情報の流動性は高まるのは必定。個人の視点から見ると選択は広いほうが良いし、権力の視点から見ると自由度が高まればグリップが効かなくなる。どこの国の口座を使うかで差別されてはいけないという時代が到来した。