キリスト教

新生活222週目 - 「マリア、エリサベトを訪ねる」

画像

エリサベトはルカ伝にしか登場しない人物。神殿奉献が事実だったとすれば、マリアとの関係は夫であり大祭司でもあったザカリアが神殿奉献された3歳のマリアを受け入れた時から始まっていたはずだ。だとすると彼女は実質的な養母で、実の娘のように愛情を注いでいたのではないかと思う。

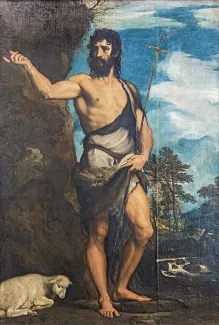

新生活221週目 - 「洗礼者ヨハネ、教えを宣べる(中盤)」

画像

一世代から二世代上の方は敗戦の記憶があり、社会体制は大展開した。邪悪な日本兵が平和を希求する存在に変わったとも言える。実際に兵役を経験して、これはやっぱり違うものだと感じた人は多かっただろう。しかし、一度入ってしまえば権力構造に従うしか道はない。ヨハネは、「だれからも金をゆすり取ったり、だまし取ったりするな。自分の給料で満足せよ」と言ったと書かれている。その声が日本兵に届いたとしても周囲の目もあるから、それすら守る自由はなかっただろう。人に対して悪を行わないようにせよという教えを超えて、人を愛せという教えでイエスはこの世界を変えた。

新生活220週目 - 「洗礼者ヨハネ、教えを宣べる」

画像

ヨハネが引用した「人は皆、神の救いを仰ぎ見る」ではなく、イエスは一人ひとりの小さな愛の積み重ねで救いを感じる社会をつくろうと呼びかけていたのだと私は感じている。

新生活219週目 - 「人の子が来る〜目を覚ましていなさい」

画像

楽観的かも知れないが、「残された時間を大事にしなければいけないと思う」ということは、福音のヒント(4)で述べられている「目を覚ましていることとは祈ることだ」とある意味で同じなのではないかと思う。

新生活218週目(王であるキリスト) - 「ピラトから尋問される」

画像

「待降節第1主日」の前の「王であるキリスト」の祭日で暦年が切り替わる。改めて、福音朗読を含めて暦のこと、「王であるキリスト」の含意を考えてみた。

新生活217週目 - 「人の子が来る〜いちじくの木の教え〜目を覚ましていなさい」

画像

「その日、その時は、だれも知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存じである。」という言葉のインパクトは大きい。イエスすら知らないという表明である。弟子たちはわりとすぐ来ると考えていて、当初はかなり短期的な視野に立っていたのではないかと想像する。終わりはいつ来るかわならないという言葉は重い。

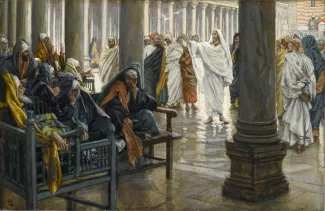

新生活216週目 - 「律法学者を非難する〜やもめの献金」

画像

前半と後半は違う話のようにも思えるが、献金という行為と、献金の使い道に関わる人の関係を描いていると考えることもできる。多くの人は税金を納める側にいるわけだが、税金を使う側にいる人達には十分に注意を払わなければいけない。教会であれば、牧師や役員は(保身のために)会員を虐げるようなことをしてはいけないのである。当たり前のことだが簡単には守れない。