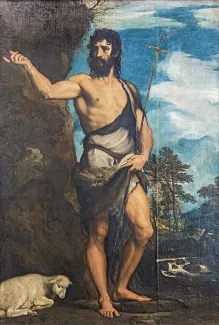

新生活222週目 - 「マリア、エリサベトを訪ねる」

画像

エリサベトはルカ伝にしか登場しない人物。神殿奉献が事実だったとすれば、マリアとの関係は夫であり大祭司でもあったザカリアが神殿奉献された3歳のマリアを受け入れた時から始まっていたはずだ。だとすると彼女は実質的な養母で、実の娘のように愛情を注いでいたのではないかと思う。

新生活221週目 - 「洗礼者ヨハネ、教えを宣べる(中盤)」

画像

一世代から二世代上の方は敗戦の記憶があり、社会体制は大展開した。邪悪な日本兵が平和を希求する存在に変わったとも言える。実際に兵役を経験して、これはやっぱり違うものだと感じた人は多かっただろう。しかし、一度入ってしまえば権力構造に従うしか道はない。ヨハネは、「だれからも金をゆすり取ったり、だまし取ったりするな。自分の給料で満足せよ」と言ったと書かれている。その声が日本兵に届いたとしても周囲の目もあるから、それすら守る自由はなかっただろう。人に対して悪を行わないようにせよという教えを超えて、人を愛せという教えでイエスはこの世界を変えた。

Klooga Manorに行ってきた

画像

Manorは恐らく貿易商でもある。ドイツの信用があって取引ができるから、少なくとも最初は地元の農民が同じ商売をやることは不可能だっただろう。しかし、やがてきちんとした品質があることがわかれば、Manorを介さずに安く取引できればその方が良くなる。現地の人は、搾取されつつも外を見る機会には恵まれないから、独立だけでは足りない。他の支配者を見るなどして、やり方を学ぶような人が現れて、変わっていくのだろう。果たして、シリアはその生産物が適切に評価されるような形で正常化できるのであろうか。

タリンでのペットボトル等のリサイクルとデポジット、デポジット回収

画像

ちょっとした挑戦で、Rimiのリサイクルのやり方を習得した。ああそういうことだったのかという程度のことではあるが、こういう理解はちょっとうれしいのだ。

新生活220週目 - 「洗礼者ヨハネ、教えを宣べる」

画像

ヨハネが引用した「人は皆、神の救いを仰ぎ見る」ではなく、イエスは一人ひとりの小さな愛の積み重ねで救いを感じる社会をつくろうと呼びかけていたのだと私は感じている。

Valga訪問

画像

事前に考えていたよりきれいで気持ちの良い街で、行ってよかったと心から思った。季節もあってか観光客(ツアー)は一回も見なかった。あまり期待していなかった博物館もとても充実していた。エストニアやラトビアの歴史ではなく、支配者が変わったり国境ができたり無くなったりして同じ町で行き来に不自由があった歴史は、他の地で学ぶことは難しい稀な歴史と言える。