新しいリベラル読了。

『はじめに』は「現代の日本政治において、いわゆるリベラル派の衰退はいちじるしい。」から始まる。そして作業仮説として「90年代以降の日本において、社会的投資国家を支持する新しいリベラルが、若い世代を中心に出現しつつあるのではないか、と。」設定されている。調査研究を通じて一定の成果を導いているが、私には民意がまとまり得ない時代が到来したことを明らかにしたのではないかと感じられた。

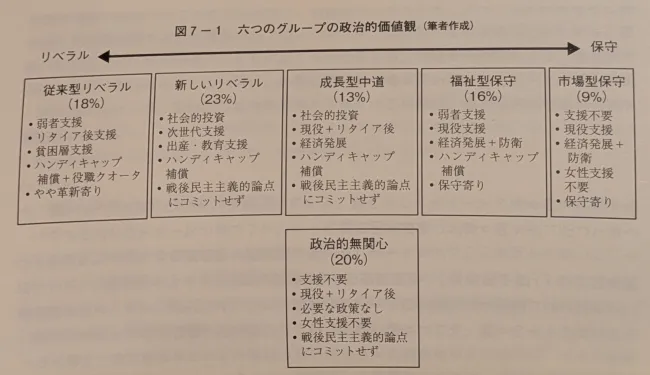

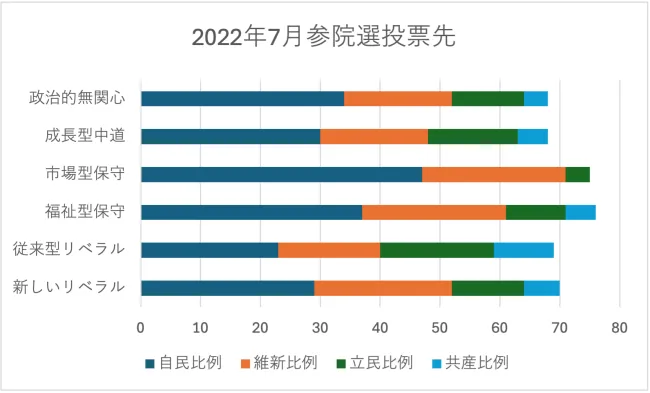

「経済発展+防衛」というキーワードへのコミットが高いのは右側の市場型保守と福祉型保守で合計25%。成長型中道も含めて38%が無関心グループを除けば、自民党支持層のベスト3となる。

グルーピングのキーワードで「社会的投資(弱者支援<成果が期待できる支援?)」と「戦後民主主義的論点にコミットせず(9条固執?)」は新しいリベラルと成長型中道に共通し、25年の参院選の結果を見る限り、この傾向が立民<国民を導いたと考えられるように見える。「支援不要、女性支援不要」は市場型保守と政治的無関心グループで指示されている考え方で、直感的には9%を構成する市場型保守はイデオロギー的なもので、無関心層20%は量的なことを深く考えずに支援に使われる金は本来自分たちの減税につながるべきだと考えているのだろう。参政党の主張が響く可能性が高い。

そうやって考えると、この分類でも選挙結果を説明できそうに感じられなくはない。

私個人で言えば、「戦後民主主義的論点」に強いこだわりを感じているが、それを除けば従来型リベラルよりは新しいリベラルグループに考え方は近い。老人や弱者の生きていく権利が保証されなければ困るが、直接的に経済発展を狙っても効果は出にくく人への投資が機能しなければいけないと考えている。高市が主張するような強い日本とか再び日本をてっぺんにといった主張は他国に相対的に勝つという意味だから、平和を損なうだけでなく結果も出ないと考えている。国民が安倍を選んでしまった大失敗を直視できていない。日銀の正常化にも単純計算で100年かかる現実を見ないわけにはいかない。

キーワードに明示されていないが、格差許容度は重要な指標なのではないかと考えている。格差が拡大するとポピュリズムにやられてしまう。あなたが不幸せなのは悪者がいるからだというロジックが表に出る。〇〇ファーストは、現実を直視させないための扇動的キーワードだからだ。もちろん、実際に権力者が何をやるかが問題だから、スローガンだけで決まるわけではないが、事実に即した判断ができるように政治が動いたほうが良い。

戦後成長期は、とにかく経済拡大で食えるようになることだったわけで、イデオロギーより実利指向が大勢を決めたのだろう。現在はどう見ても衰退期だから、それぞれがそれぞれの考えで行動するので、多党化も避けられないし、個々の政策毎でも投票で7割の支持が得られるようなものは少ないだろう。熟議の国会に移行して、数で決めるような旧来、あるいは安倍以降の自民党的な手法は分断を煽るだけで国が良くなる方向に動くとは思えない。

『あとがき』の最後に「本書は大部の新書ではあるが、よりよい社会を築かんとする挑戦の書でもある。読者諸氏のご批判を賜ることができれば幸いである。」とある。その宣言にあるように「よりよい社会を築かんとする」という思いが感じられる良著だと思う。