6年前に老いに立ち向かうという記事(砧教会での信徒説教)を書いた。公平とは何かが裏テーマと言える記事だ。

この間を振り返ると、コロナがあり、ウクライナ侵攻があり、ガサの民族浄化がネタニヤフ政権とトランプによって進められている。異常気象(Extreme Weather)も深刻化していて、今年は山火事が象徴的だ。不安を感じない人はいないだろうが、全力で目を瞑ろうと叫ぶ声は強い。事実に向かい合うのは難しいのである。個人としてはとりあえず6年前より今のほうが収入は多い。明日には無くなるかも知れないが、現時点では経済社会からは一定の信用が得られていると言える。言い換えれば一定の「生産性」があると評価されているということだ。6年前は「生産性」を基準にした平等は公平とは違うと主張していたが、実際には自分の「生産性」を上げたいという気持ちからは自由になれていない。

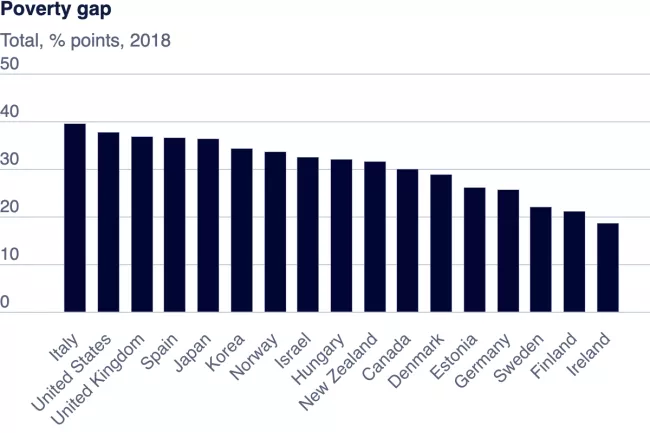

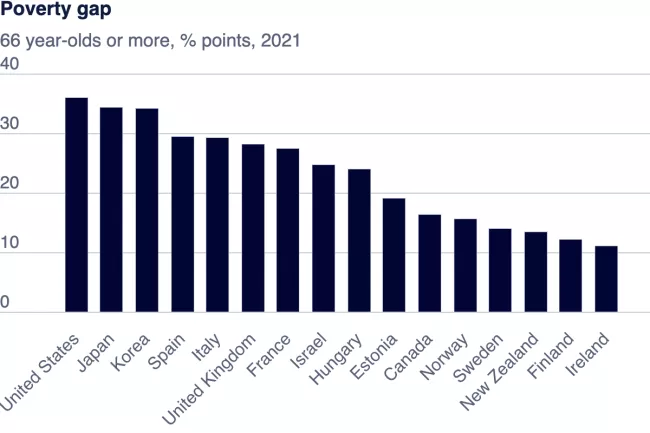

6年前、この記事を書いた後に来年の夏は、タリンで過ごすという記事を書いている。実際、年末には起業したが、コロナの影響で2020年の夏にタリンで過ごすことはできなかった。そのエストニアは、当時も現在も相対的貧困率が高い国である。貧困ギャップ率では66歳以上で若干悪くなっている。勢いと同時に格差を感じるシーンがある。そして、勢いが永遠に続くことはないとも感じる。ちょっとしたきっかけで希望を退け不安を強調する扇動が社会を変質させる。

改めて相対的貧困率データを調べてみたら、その後はPoverty Gap(貧困ギャップ率)という指標が使われるようになっていた。

Povertist.comによれば貧困ギャップ率は以下のように解説されている。

概要説明

貧困ギャップ率(Poverty Gap Ratio)とは、貧困層の支出・収入がどの程度貧困線を下回っているかを示す指標である。そのため、貧困ギャップは「貧困の深さ(Poverty Depth)」と言い換えられることがしばしばある。つまり、これは貧困層の貧困状況がどれほど深刻かを図る指標ということになる。 貧困率(Poverty Ratio)の 焦点は、何人貧困線(Poverty Line)以下の経済水準で生活しているかであり、その人々がどの程度貧しいのかを計ることはできない。一方、貧困ギャップは、貧困線と彼らの支出・収入 の差がどれほどあるかに注目し、『貧困の程度』を計る指標である。これを応用すれば、貧困削減を完遂するために、最低でどの程度の予算が必要なのかを見積 もることができる。そのため、政策レベルで(とりわけ社会保護政策や所得分配政策について)概算見積もりに応用されることがしばしばある。

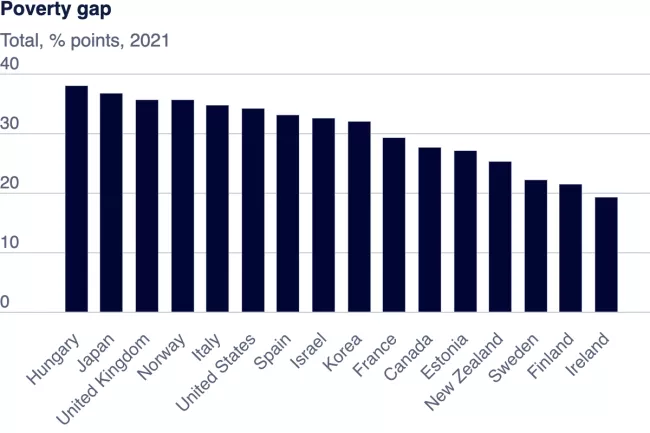

計算式

FGT 1 = 貧困ギャップ(Poverty Gap Ratio: P1)

H = 貧困者の数(Poverty Headcount)

N = 総人口(Number of Population)

Z = 貧困線(Poverty Line)

Y = 家計(Income/Consumption)*簡単に言うと、『貧困ギャップ率=貧困線以下にいる人々の不足額(支出および収入の)の平均』となる。これに総人口を掛けると、貧困削減に要するおおよその最低金額を算出することができる。

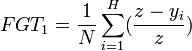

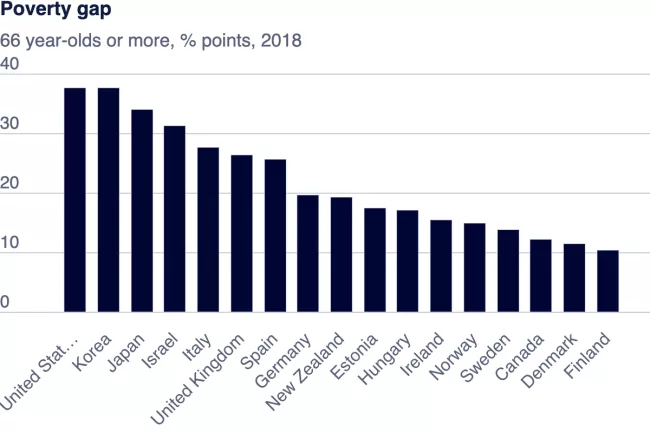

比較グラフの作り方がわからなかったので、全年齢と66歳以上の値をOECDのサイトから2018年、2021年分取って見た。取れる国はもっと多いのだが、PNGにした時に国名が出るために多少間引いてあるので、順位として捉えるには適切ではなく概観として理解していただきたい。委細はOECDのサイトからご自分で調べていただければ幸いである。

まず、2018年のデータで見ると、アメリカ、日本、韓国はかなり深刻であることがわかる。

2021年のデータを見ると、Totalではアメリカ、韓国が改善されているのに対して、日本は悪化している。格差のひどい国に転落してしまっていることがわかる。66歳以上では、アメリカ、日本、韓国が他の国と比較しても明らかに劣っているのがわかる。社会保障が機能していないという風に考えるべきだろう。生活保護の対象を差別的に扱っているのが原因と考えてもよいかもしれない。稼げない、生産性の低い人間は非国民という価値観が力を得ていると言える。反共産主義が福祉の低下を招いていると私は考えている。共産主義が目指すべき姿とは今の私は考えていないが、弱者を切り捨てる社会には持続性がない。

データを見る限り、日本で老後を過ごすのは厳しい。現政権(自民党)は苦しんでいる人を助けずに、票に直結する流れが無い限り弱肉強食を礼賛する。今は影響力が低下しているのは幸いだが安倍の後遺症は大きい。水田を参議院名簿に載せる自民党は明らかに人権の敵である。石破も胆力が足りないように見えるが、交代させればさらに悪くなるだろう。維新も国民も扇動者で、金の力を借りて独裁を指向しているとしか思えない。スケールは全然比較にならないがマスクと同じだ。苦戦中の立憲に期待したい思いはあるが、制度を作る立法府は機能不全といって良いだろう。貧困ギャップ率をTotal値ででみると、日本はほとんど変わっていないが、アメリカを含め他国は改善している。個人的な経験に照らして言えば、日本はかなり居心地の良い国だと思うが、確実に凋落しているのは間違いないし、改善の兆しは全く感じられない。表面的なおもてなしは快適でも人権は守られていない。過去の成功体験にしがみついていて、より快適な国にする活動が十分に行われていない。

衰退期には様々な問題が表面化するから、常識的に考えて、これからの50年を楽観するべきではない。現実と向き合う必要がある。選民思想に堕ちてはいけないと思う。

自分にとって、「老いに立ち向かう」あるいはこれからどう生きていくのかというのは、目を逸らすことのできない問題である。

流されているだけで、なんとかなるものではない。黙っていてはいけないと強く思う。