東京大学CTDIシンポジウム2025「シビックテックの共創基盤 ― プロトタイピングを通じた地域展開と人材育成」に出席した。出席良かったと思っている。

シビックテックというと東日本大震災の動きが想起される。とにかくできることをやろうという善意から、様々な現場情報がフィルターをかけずに拡散され、多くの成果を生んだ一方で、偽情報もたくさん発信され、個々人の善意に依存できないことも明らかになったのは私の記憶に鮮明に残っている。たまたま、知り合いで関わってた人もいるので、その深刻さをさらに感じさせるタイミングもあった。

これはやるべきという熱量のある人がどんどんやれば良いじゃんという発表もあったが、私はそういう考え方は支持できない。パネル登壇者の中には、よそ者、若者、バカ者が大事とする発言もあり、熱量に依存することを称賛する空気があったと感じている。よそ者、若者、バカ者が変革を推し進めるのは事実だろう。Code for Japanも、良い意味での(知的水準が高く実行力も伴う)バカ者だったと思う。しかし、それだけでは持続性はない。

今は、煽りの時代なのだろう。

教科書を整備しようという動きについては、すごく良い取り組みのように見えたが、勢いは感じられなかった。煽りの時代は(ネット)世論の支持の勢いがなければ経済的に続けられない。個人的には、最高学府がポピュリズムに堕ちたら世も終わりだと思う。

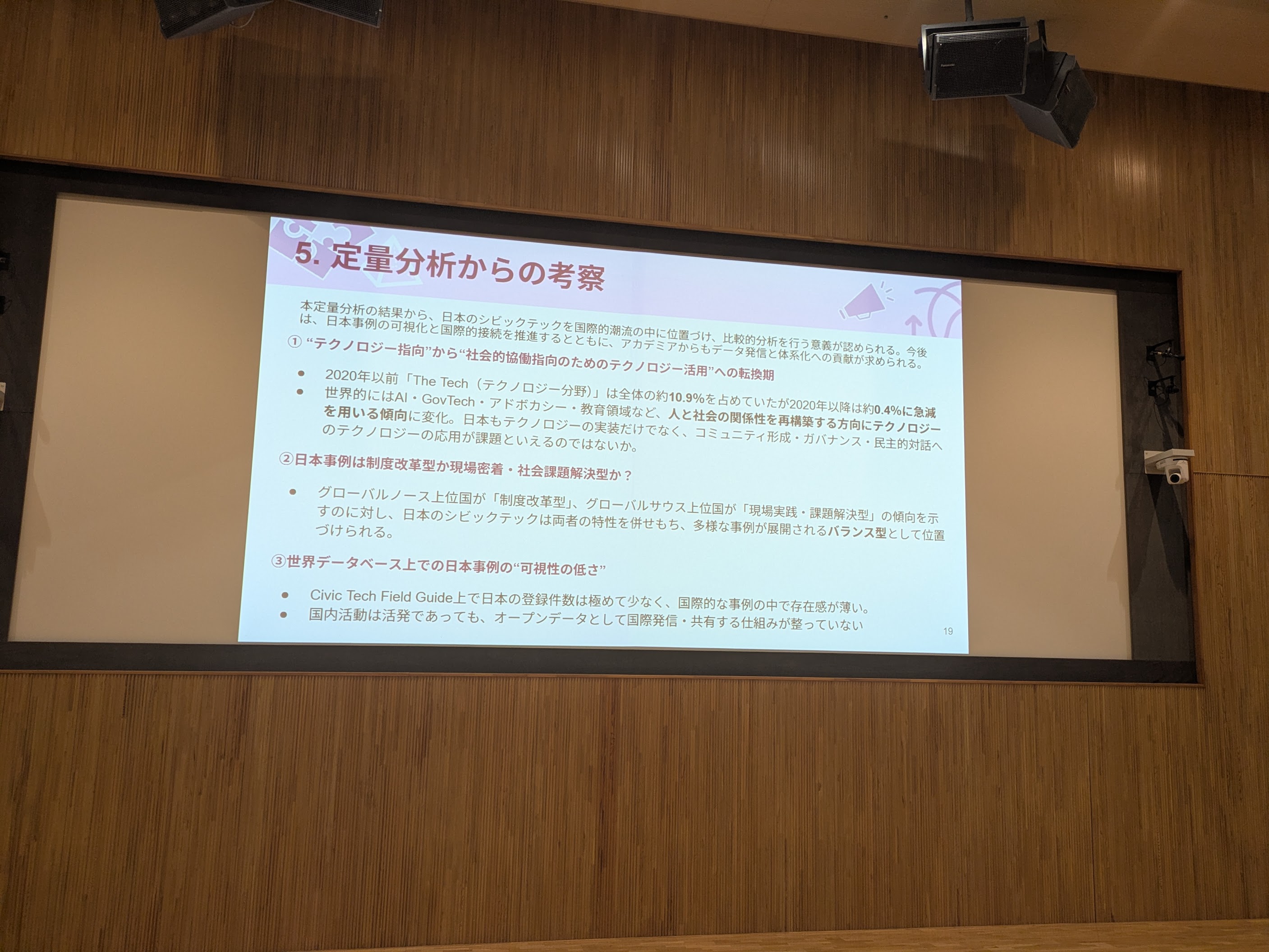

私は、本日の発表で最も興味深いと思ったのは、「シビックテックの国際データベースの定量分析結果とケーススタディの成果紹介」だった。定量分析からの考察で、

グローバルノース上位国が「制度改革型」、グローバルサウス上位国が「現場実践・課題解決型」の傾向を示すのに対し、日本のシビックテックは両者の特性を併せもち、多様な事例が展開されるバランス型として位置づけられる。

と書かれていたのが印象に残る。

「現場実践・課題解決型」は短期的には効果を上げやすいだろう。グローバルサウス(失礼)では、今すぐ解決しなければいけないことがたくさんあるだろうから、これが優位になるのは当然だ。一方、既に繁栄を享受し、その記憶がありながら凋落中のグローバルノース諸国は課題解決は制度改革を行う以外は無いだろう。日本はという大きな主語を使うのは躊躇われるが、日本の戦後民主主義は革命で勝ち取られたものではなくアメリカによってもたらされたものだ。主婦連のような動きもあったが、官僚の善意が機能して繁栄を築き上げてきたのが現実であり、上申の文化は失われていない。

欧州でさえ、事実に基づいて計画する制度改革より感情優先が力を増しつつある中、「日本のシビックテックは両者の特性を併せもち、多様な事例が展開されるバランス型として位置づけられる」が位置づけられるだけではなく、バランス型が機能する社会になったら良いと思ったのであった。