ムーア人による報告読了。私の中でスペインという国は、他のヨーロッパ諸国と異なる自負の気配を感じるのである。ヨーロッパではフランスに続いて2番目に面積が大きく、自分たちは大国だと考えているように感じた。かつてのスペイン帝国の余韻といった感じ。最初にいったのはマドリードで、2回目はバルセロナ。どちらも古くに都市整備が進められた痕跡がある。本書に出てくるセビーリャには行ったことはない。

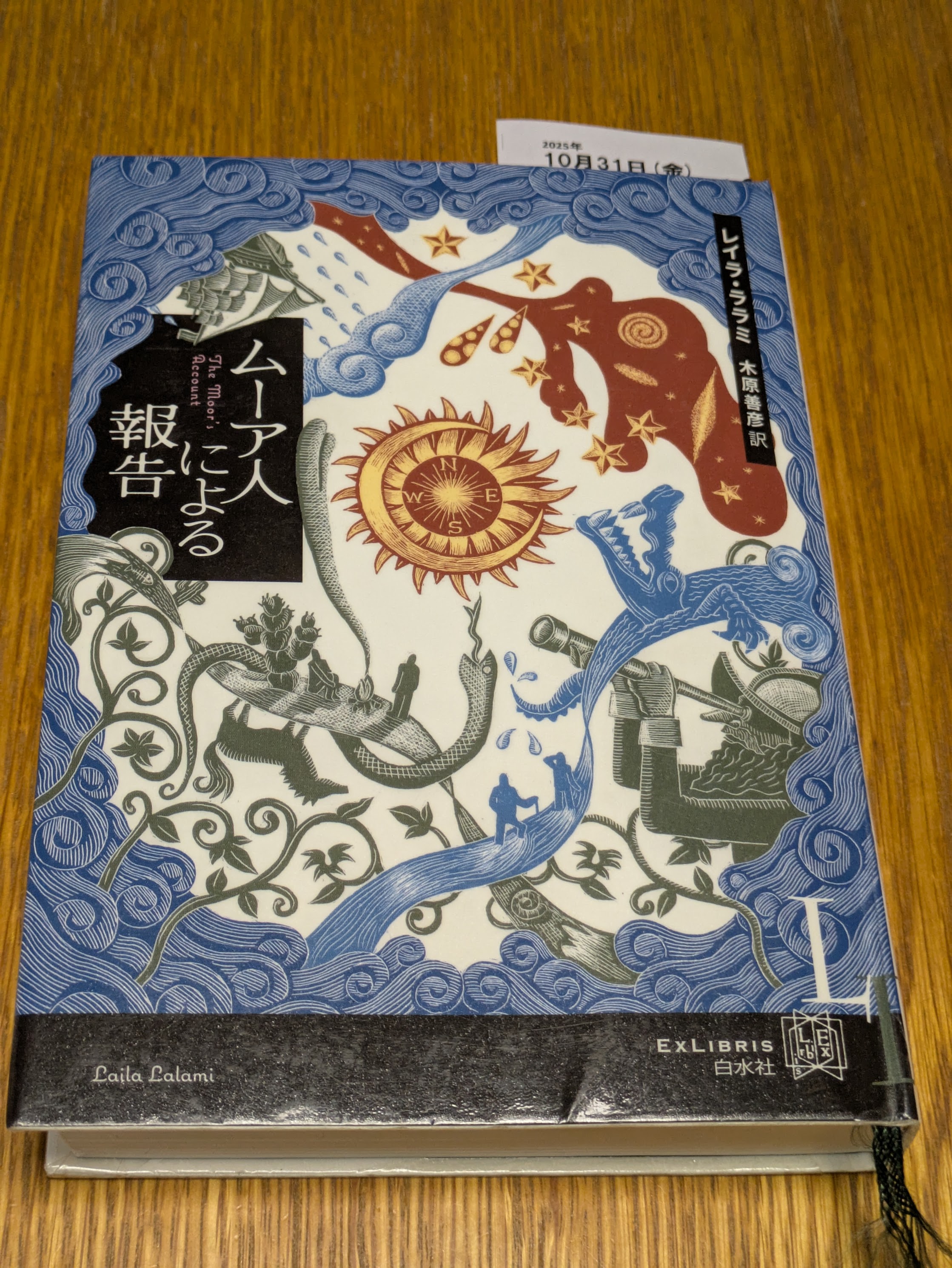

ムーア人という言葉はこの書籍で初めて知った。読み終えてから、裏表紙の記述が響いてくる。

訳者あとがきによれば、この書籍は「本書「ムーア人による報告」は実在したモロッコ人奴隷のエステバニコによって記されたという体裁の架空の回想録である」なのだそうだ。その物語はムーア人の経験に関する一つの解釈ではあるが、一定の納得感がある。もともとイスラム教徒でレコンキスタの影響でビジネス環境が変わり、家族の生活のために自分を奴隷として売り、キリスト教に改宗した。

イスラム教は、ずっと異世界の話のように思ってしまっていたが、かつてほぼ完全にヨーロッパを覆ったことがある。その影響によって「アラブ系黒人」という存在を産んだ。習慣通りにコーランを唱えていた人も、権力層が変わればしばらくの期間をおいて、神父に依存するようになる。現実と教えとの乖離は明らかであっても、よりよい現実の到来を願わずにはいられない。それでも自力でなんとかしようと(誰もが)努力しているのは間違いないだろう。しかし、ほぼ報われることはなく人生を終えていく。一方、主流派の人も保証された人生を歩むことができるわけではない。

主人公は故国に戻らなかったことで自由を得たが、本当の救いは孤独ではなくなったことではないかと思う。

イスラム教の世界は野蛮だったわけではない。武力の優劣もものを言うが、社会制度がしっかりしていなければ持続性はない。宗教的倫理観が変われば、制度も変わる。中国のように宗教を弾圧しても、信心を止めることはできない。宗教との関係を絶って制度を制定しても、庶民の実感とは必ず乖離していってしまう。インディオの人の中にも強い神へのあこがれはあっただろう。奴隷体験、改宗体験がエステバニコの強みになっているように思う。彼が善人であったかはわからないが、自由を大事に考えていたのは間違いないだろう。危機を乗り越えていくうちに、他者の自由についても洞察は深まっていっただろうし、時代の風に合わせていくことの合理性への確信は高まっていったと思われる。彼が死ぬ時に祈ったのは、イスラムの神だったのではないかと想像するのである。

かつての侵略の歴史に向き合う教育を大事にしなければいけないと思ったのであった。