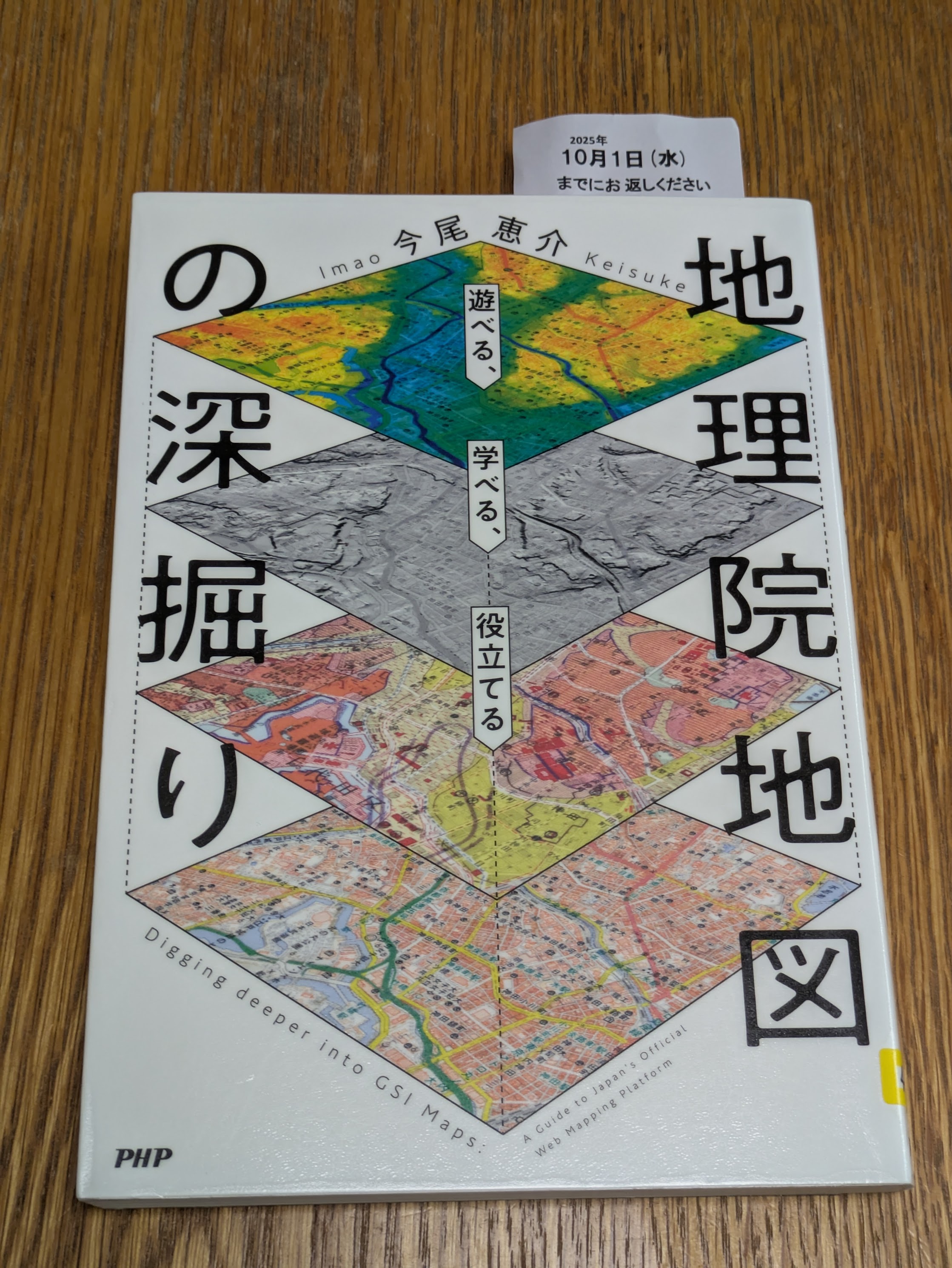

ほぼ同学年で地図研究家を自認する方の書籍。「地理院地図の深堀り」という書名に惹かれて借り出して読んだもの。読み終わって、地理院地図、地理院地図Vectorを見直して感じたのは、失礼ながら地理院地図は何かいけてないという印象だった。

一方で、3章の地形分類図の話など、この書籍の中には今まで知らなかったことも数多く含まれていた。防災観点から見ても有用な情報に思われ、地理院地図のすごさも感じさせられる。自分が住んでいるあたりの状況をチェックすると多少複雑な思いも持った。私は利便性以外は深く考えなかったが、現在の場所に越してくる前に家族は災害状況をチェックしていた。情報が開示されていることは素晴らしいことだと思うし、それを読み込んで判断時に活用できるような教育があればさらに価値は高まるだろう。

普段使う地図といえば、GoogleMap一択。経路検索も頼りになる。行政が提供する地図とはPOI配置の自由度が異なる。地理院地図が何かいけていないという印象を与えるのは、その価値を評価しつつも堅苦しく直接的なニーズに応える機能にかけているということではないかと思う。

考えてみれば省庁縦割りの弊害もあるだろう。

Webベースの地理院地図の提供も良いが、QGIS等のフリーソフトでデータの組み合わせ利用ができるようにして、ニーズに応じたUIをAIで生成できるようになる時代も遠くないのではないかと思う。

書籍と地図は共通点が多い。作者や編集者の意図が含まれていることと、リアルタイム性の低さだ。意図、あるいは解釈は理解の助けになる。地形分類図は科学的であろうとしているが解釈が含まれる。境界が明確なケースもあるだろうが、それほど意味のない境界もあるだろう。地図にするということは、解釈を固定することでもあり、それによって得られることと失われることがある。地理院地図も地図だからしょうがないのだろうが、あるものがあるがままに記録されているとは言えない。精度を高めれば高めるほど意味の特定は難しくなる。

読み終わって、改めて自分が地図をどう考えているかを見直すこととなった。実用上の価値と地図化することの意味、あるいはデータと可視化のアルゴリズムの意味に思いを馳せることになった。「地図は現地そのものではない」。

読んで良かったと思っている。