今週も福音のヒントの箇所から学ぶ。今日の箇所は「年間第24主日 (2025/9/14 ルカ15章1-32節)」。並行箇所は15:4の「見失った羊」に対してマタイ伝18:10「迷いでた羊」がある。biblehubでは導入部の1節から2節に関しては、マタイ伝9:10-13、マルコ伝2:15-17を関連させている。マタイ伝では「マタイを弟子にする」の一部で、マルコ伝では「レビを弟子にする」の一部。福音のヒント(1)で触れられている「1-3節の導入部分は大切」という主張が思い起こされる。3年前の記事がある。

福音朗読 ルカ15・1-32

1〔そのとき、〕徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。2すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」と不平を言いだした。3そこで、イエスは次のたとえを話された。4「あなたがたの中に、百匹の羊を持っている人がいて、その一匹を見失ったとすれば、九十九匹を野原に残して、見失った一匹を見つけ出すまで捜し回らないだろうか。5そして、見つけたら、喜んでその羊を担いで、6家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、『見失った羊を見つけたので、一緒に喜んでください』と言うであろう。7言っておくが、このように、悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない九十九人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。

8あるいは、ドラクメ銀貨を十枚持っている女がいて、その一枚を無くしたとすれば、ともし火をつけ、家を掃き、見つけるまで念を入れて捜さないだろうか。9そして、見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、『無くした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでください』と言うであろう。10言っておくが、このように、一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。

11また、イエスは言われた。「ある人に息子が二人いた。12弟の方が父親に、『お父さん、わたしが頂くことになっている財産の分け前をください』と言った。それで、父親は財産を二人に分けてやった。13何日もたたないうちに、下の息子は全部を金に換えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。14何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。15それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。16彼は豚の食べるいなご豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人はだれもいなかった。17そこで、彼は我に返って言った。『父のところでは、あんなに大勢の雇い人に、有り余るほどパンがあるのに、わたしはここで飢え死にしそうだ。18ここをたち、父のところに行って言おう。「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。19もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください」と。』20そして、彼はそこをたち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。21息子は言った。『お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。』22しかし、父親は僕たちに言った。『急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。23それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう。24この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。』そして、祝宴を始めた。

25ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。26そこで、僕の一人を呼んで、これはいったい何事かと尋ねた。27僕は言った。『弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛を屠られたのです。』28兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出て来てなだめた。29しかし、兄は父親に言った。『このとおり、わたしは何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、わたしが友達と宴会をするために、子山羊一匹すらくれなかったではありませんか。30ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつぶして帰って来ると、肥えた子牛を屠っておやりになる。』31すると、父親は言った。『子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。32だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。』」第一朗読 出エジプト32・7-11、13-14

7〔その日、〕主はモーセに仰せになった。「直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から導き上った民は堕落し、8早くもわたしが命じた道からそれて、若い雄牛の鋳像を造り、それにひれ伏し、いけにえをささげて、『イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だ』と叫んでいる。」9主は更に、モーセに言われた。「わたしはこの民を見てきたが、実にかたくなな民である。10今は、わたしを引き止めるな。わたしの怒りは彼らに対して燃え上がっている。わたしは彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とする。」11モーセは主なる神をなだめて言った。「主よ、どうして御自分の民に向かって怒りを燃やされるのですか。あなたが大いなる御力と強い御手をもってエジプトの国から導き出された民ではありませんか。13どうか、あなたの僕であるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、『わたしはあなたたちの子孫を天の星のように増やし、わたしが与えると約束したこの土地をことごとくあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせる』と言われたではありませんか。」14主は御自身の民にくだす、と告げられた災いを思い直された。

第二朗読 一テモテ1・12-17

12〔愛する者よ、わたしは、〕わたしを強くしてくださった、わたしたちの主キリスト・イエスに感謝しています。この方が、わたしを忠実な者と見なして務めに就かせてくださったからです。13以前、わたしは神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし、信じていないとき知らずに行ったことなので、憐れみを受けました。14そして、わたしたちの主の恵みが、キリスト・イエスによる信仰と愛と共に、あふれるほど与えられました。15「キリスト・イエスは、罪人を救うために世に来られた」という言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。わたしは、その罪人の中で最たる者です。16しかし、わたしが憐れみを受けたのは、キリスト・イエスがまずそのわたしに限りない忍耐をお示しになり、わたしがこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。17永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように、アーメン。

たとえ話は3つあるが、どれも失われたものが戻ってきた話で、神の民が道を外れししまっても戻ることができれば神は喜ばれるというテーマと捉えることができるだろう。信仰から外れたらそれで終わりということではない。

福音のヒント(5)で「憐れに思い」という言葉ἐσπλαγχνίσθηに触れている。共観福音書にしか出てこない単語で12箇所と出現回数は少ないが、どの箇所でも強い慈愛の感情を示す言葉として用いられているようだ。英訳では「was filled with compassion.」といった訳が当てられている。

今日の第一朗読、第二朗読を福音朗読のコンテキストで読み直すと神の愛への言及ととることもできる。

一テモはパウロの書簡かどうかについては異論のある文書だが、パウロは失われた羊で放蕩息子のような存在であったが神の愛によって群れあるいは正道に戻ることができた感謝が記されている。出エジプト記に限らないが迷える1%の羊というよりは、99%が迷える羊に読めてくる。現代においても、状況は変わらないだろう。キリスト教倫理が尊重される国であっても、あるいは教会であっても慈悲が失われているとしか思えないことがある。人間は生来的に自己中心で、自分あるいは自分に近いもの以外に対する排他性は高いのだろう。パウロには三位一体の神の愛が届き、社会を変える働きをした。

パウロのように情宣力強い信者のインパクトは大きいが、そうでない無名の信者も決して無力な訳では無い。慈善事業に関わる人も現れて、虐げられた人や弱者への愛あるいは慈悲が高まる。しかし、残念ながら、一方調子で神の国が近づくわけではない。教会やキリスト教国家が力を持つようになると、それを利用しようとする勢力も現れる。一つあげるとすれば、信者の優越性の強調で、自己正当性と排他的扇動を行う偽教師の出現である。慈悲の心で積み上げてきた善行を神から与えられた恵みとして感謝するのではなく、自分の力と実績と位置づけ、人々を攻撃的にしてしまう。いつのまにか「憐れに思い」が正義に置き換わってしまう。十字軍の歴史を引用するまでもなく、正義の強要は争いの源だ。

それでも、愛は絶えない。慢心して道を外してしまった人も、それに気がついて信仰に戻ろうとすれば、イエスは強い慈愛の感情を示すだろう。教会も国家も廃れるが、弱く見えても愛は廃れることはなく、人々の心のなかで出番を待っている。一度、灯された明かりは消えたように見えても失われるわけではない。

99%の従順な羊や、実務をしっかりこなす放蕩息子の兄が愛に満ちているわけではない。正しく見える行動が取れているからといって、それが神の御心にかなっているとはいえないのである。しかし、彼らは幸いである。危機に瀕しているわけではないからだ。それもめぐみと言って良いだろう。何かのきっかけで道を外してしまうことは誰にでもある。そんなときにこそ、イエスは時期を見て声をかけて下さるものなのだろう。ピンチはチャンスである。

権力者だろうが、牧師だろうが、道を外してしまうリスクは恐らく変わらない。冷静に事実を示しつつ、慈悲の世界に生き直す決意が得られるように愛をもって祈るのが良いのだろう。

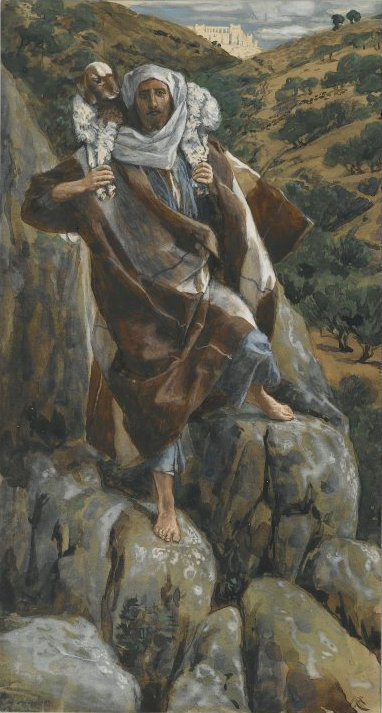

※画像はJames Tissot: The Good Shepherd。道に迷って弱っている羊にも、改心した慢心の放蕩息子にも、同じ憐れみが注がれるというのは不思議な感じがするが、よく考えると矛盾はないように感じられるようになる。