今週も福音のヒントの箇所から学ぶ。今日の箇所は「復活の主日・復活徹夜祭(2025/4/20 ルカ24章1-12節)」。マタイ伝28章、マルコ伝16章、ヨハネ伝20章に並行箇所がある。3年前の記事がある。

福音朗読 ルカ24・1-12

1週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。2見ると、石が墓のわきに転がしてあり、

3 中に入っても、主イエスの遺体が見当たらなかった。4そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。5婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。6あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたころ、お話しになったことを思い出しなさい。

7 人の子は必ず、罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている、と言われたではないか。」8そこで、婦人たちはイエスの言葉を思い出した。9そして、墓から帰って、十一人とほかの人皆に一部始終を知らせた。

10 それは、マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、11使徒たちは、この話がたわ言のように思われたので、婦人たちを信じなかった。12しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中をのぞくと、亜麻布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。

復活節を迎えた。3年前の記事では「砧教会の牧師と書記を相手取った訴訟が進行中」と書いている。今年は、地元の教会の礼拝に参加させていただく予定にしている。

クリスマスとイースターの世の中でのうけは圧倒的にクリスマス優位である。誕生はめでたいイベントとして受け入れやすいが、復活は磔刑に引き続くイベントだから直感的にめでたさは感じられない。ただ、意味を噛み締めてみると、はるかにめでたいイベントである。殺されても終わらなかった。ただ、ありえないイベントだから、信仰がなければ事実を認めることはできない。

福音のヒント(1)には「どの福音書もイエスの十字架上での死と埋葬を見届け、3日目の朝、空(から)の墓を見つけた女性たちのことを伝えています。」とある。香料を持っていったということは死体のケアをしに行ったということだろう。個人差はあるだろうが、女性の愛情の深さを感じさせる記載にも取れる。男性が終わったこととして受け入れた上で、今後のことを考えている時に、女性は片付けに心を尽くしている。慣習もあっただろうが、性差を感じるのは私だけではないだろう。マルコ伝では予想に反する事態に直面して「だれにも何も言わなかった」と書かれている。また、使徒たちは出てこない。ルカ伝では割と冷静でイエスの言葉を思い出したと書かれている。現実はマルコ伝の方に近いだろう。そして、時間が経過して問われた時に、実はこういう経験をしたと告白し始めたと考えたほうが筋が通る。マルコ伝が常に正しいと言う気はないが、何があったかを想像するとマルコ伝のこの記述に納得感がある。

ルカ伝では天使が「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたころ、お話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず、罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている、と言われたではないか。」と語り、その言葉で婦人たちは思い出して腹落ちした。しかし、実際に復活のイエスに接しなければ信じることはできなかったと思う。聖書の基準によれば、見た目は必ずしも人間イエスと一致していないが、傷まで忠実に再現されているケースも報告されている。そこまで一致していなければトマスは信じなかった。パウロはどのような形で会ったのだろうかという疑問もわく。

一世代が経過すれば、誰も本物を区別することはできなくなる。

ましてや、現代の人は想像で考えるしかないし、その当時に何があったのかについて探る方法は限られている。心でイエスに会うことがなければ到底信じることはできないし、これは真実のメッセージであると信じたと思っても、物理的に会っていなければゆらぎが出ることは避けられない。イースターを祝うことで、信じているのは私だけではないと確認することができるが、本当のところはわかり得ない。それで良いのだろう。

もう一度、イエスの言葉を思い出し、真実の道を歩もうと努力する以外の道はない。

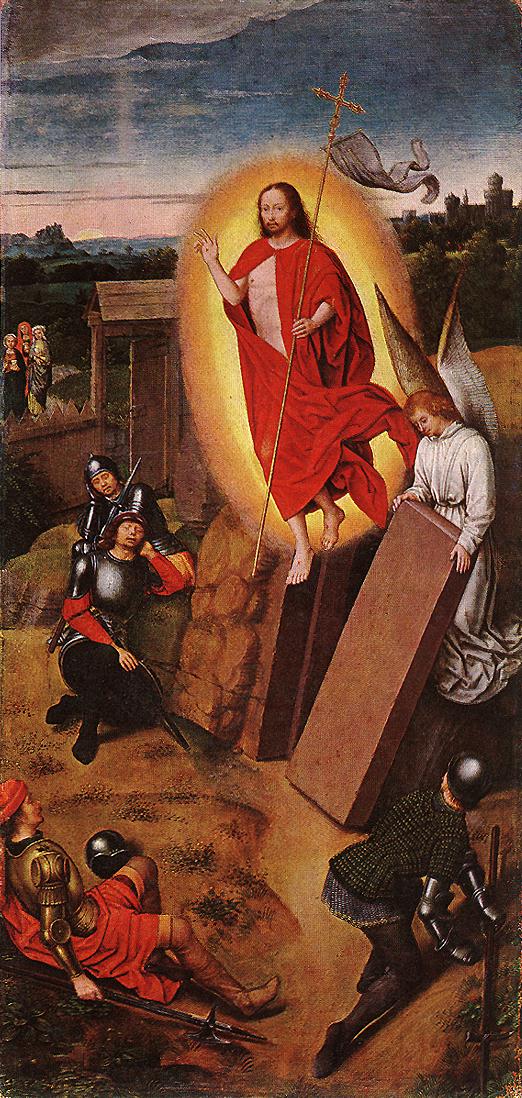

※ 画像はWikimedia CommonsのHans Memling: The Resurrectionから引用したもの。マタイ伝では、その後に「番兵、報告する」という記事があり、番兵が証言したが隠蔽工作が行われたことになっている。ルカ伝では、警備をしている番兵の存在はない。この絵では、婦人たちが見ているようになっているが、婦人たちが着いたときには蓋が外された空の墓だけがあったことになっている。

コメント

イースター礼拝の説教が興味深かった

ヨハネ伝の復活の箇所からの話だったが、マグダラのマリアの気持ちを解説する部分が印象に残った。遺体を前にして泣きながら泣きつかれるまで泣いて現実を受け止めるはずなのに、遺体がないから途方に暮れて泣く。癒やしのない泣きだという解釈は女性牧師ならではの視点だと感じた。

私は、人の死に対して強烈に心揺さぶられることはない。悲しいとか、寂しいとかとは感じるが、人が死ぬのは普通のことだと思っている。手術の失敗の死とか、交通事故の突然死とか、強く印象に残る友人の死も体験してきているが、それでも、割と簡単に死を受け入れる傾向がある。冷淡だと言われるかも知れないが、自分がそういう感情の持ち主であることは事実なのだからしょうがない。自分が脳虚血で身動きできなくなった時も、生きようとは思ったが、これで死ぬのなら、それだけのことかと思わないではなかった。生き返ったと思ったことで、余生を過ごしているのが今だ。余生を無為に過ごすつもりはないし、生き残った以上、できるかぎり良い人生を送りたいと思っているが、ボーナス人生(おまけの人生)感はある。

マグダラのマリアは、復活の記事では無我だ。愛するイエスのことだけを思って行動しているように見える。男性の弟子たちには同じようなメンタリティは見いだせない。

牧師は振り返る(4762. στρέφω (strephó))という言葉に触れていた。新約聖書に21回しかでてこない言葉でなぜこの言葉に注意したのかはよくわからなかったが、周りが見えないほどの絶望の中に差す光への気付きという意味だったのかも知れない。マグダラのマリアは2度振り返って、イエスに再開した。その瞬間に途方に暮れていた自分とは違う自分に変わっていた。

人生には、突然景色が変わって見えることがしばしばある。

洗礼を受けた時点で古い自分は去り、新しい人生、言い換えれば余生が始まったとも言える。余生は長いのだ。