今週も福音のヒントの箇所から学ぶ。今日の箇所は「四旬節第1主日 (2025/3/9 ルカ4章1-13節)」。3年前の記事がある。マタイ伝4章、マルコ伝1章に並行記事がある。

福音朗読 ルカ4・1-13

1〔そのとき、〕さて、イエスは聖霊に満ちて、ヨルダン川からお帰りになった。そして、荒れ野の中を“霊”によって引き回され、 2四十日間、悪魔から誘惑を受けられた。その間、何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。 3そこで、悪魔はイエスに言った。「神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。」 4イエスは、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」とお答えになった。 5更に、悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。6そして悪魔は言った。「この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それはわたしに任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。7だから、もしわたしを拝むなら、みんなあなたのものになる。」 8イエスはお答えになった。

「『あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ』

と書いてある。」 9そこで、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。「神の子なら、ここから飛び降りたらどうだ。10というのは、こう書いてあるからだ。

『神はあなたのために天使たちに命じて、

あなたをしっかり守らせる。』

11また、

『あなたの足が石に打ち当たることのないように、

天使たちは手であなたを支える。』」

12イエスは、「『あなたの神である主を試してはならない』と言われている」とお答えになった。 13悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。

教会暦は四旬節に入った。

3年前には触れていないが、福音のヒント(4)には以下のように書かれている。

きょうのルカの箇所とマタイ4章1-11節は、同じように悪魔(サタン)の3つの誘惑を伝えていますが、2番目と3番目の誘惑の順序が逆になっています。ルカが、エルサレムの神殿での誘惑を最後に置いていているのは、エルサレムでのイエスの受難に結び付けて考えているからでしょう。

なるほど、と思った。

英語版Wikipediaによれば、順序について定説はないようだ。岩砂漠でパンの誘惑、「イエスを高く引き上げ」については、私は地球を球として認識できる程度の上空を想像してしまうが、時代のコンテキストと考えれば誘惑の山(Wikipedia英語版)辺りが適当なのだろう。ただ、当時の世界観でも「世界のすべての国々」にはローマやギリシャ、チグリス・ユーフラテスエリアも含まれるだろうから、誘惑の山からは見渡すことはかなわない。

神殿の屋根の端の言語はπτερύγιον (pterugion)で新約聖書ではマタイ伝とルカ伝の誘惑の箇所計2箇所でしか使われていない単語。エルサレム神殿に飛んだと考えられている。

比較するとマルコ伝の記述はシンプルだ。

12 それから、“霊”はイエスを荒れ野に送り出した。13 イエスは四十日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。

誘惑に打ち勝った人間イエスはすごいと思う。心は揺らがなかったのだろうか。霊がイエスを荒れ野に送ったという記述は共通していて、イエスは霊に従うしか無かったのだから、主体性は限定的と考えて良いだろう。しかし、起きている事態に対する反応は自律的でクリアである。結果としては、誘惑に負けなかったわけだが、気持ちが揺れなかったかどうかは書かれていない。

霊の力と言ってよいかどうかはわからないが、私達も自分が見えている世界、自分が感じていること、自分が聞こえていることは、意外と他人が感じていることとは違う。他の人が見えているのに気がつけないことはあるから、常に荒れ野を引き回されていると考えることもできる。誘惑が強く届く人もいれば誘惑に気付けないこともあるだろう。認識できた試みも認識できなかった試みもあるということだ。これは試練だと感じた時に、御心は、神の義は何を指し示しているかに向き合うのは重要なことだと思う。人によっては、自分の場所を守ろうとして自覚的に誘惑に堕ちることもあるかも知れない。というより、誘惑に堕ちることのない人などいないだろう。性犯罪や人権侵害を犯す聖職者もいるから、信仰があれば大丈夫というほど甘くはない。それでも、御心はいかがかと考えることができればリスクは小さくなるだろう。

なぜ詐欺行為ができてしまうのか、人を差別的に扱ってしまうのか、なぜそのようなことができるか不思議に思う人の方が多数だろう。本当に追い詰められて罪を犯してしまったように見えるケースもあるし、理解が困難なケースもある。平気で事実に反する発言をするような政治家に嫌悪感を持つこともあるし、明らかに実害が出ることがわかっているような扇動行為に流されてしまう人もいる。タイミングにも寄るだろうし、周りに似たような行動を取る人がいれば、まあ良いかと思ってしまうこともあるだろう。まあ良いかと思っている内に、いつのまにかタガが外れた状態になってしまうことはままある。決して、私も例外ではない。自分の緩みに気がつくことは難しい。戦時中には心の底から自分がやっている行為は正義だと思って虐殺、虐待行為ができてしまった人も少なくない。意外と自分から見えている景色は信頼できないものだと考えないわけにはいかない。一方、何かのきっかけで自分が間違っていたことに気がつけることもある。その気付きを信仰者は御恵と捉えていると思う。

誘惑に気づく、誘惑に抗うことは、真実に向き合うことなしにはできないだろう。それでも気がつけないことはあるから、不断の祈り、単なる繰り返しでない祈りが望ましいだろう。

例えばAIは有用だが、自分の頭で考え、AIや他者のメッセージに過度に依存せず、事実が何かを追求する習慣、訓練は大事にしなければいけない。切り取り動画ばかりを見ることは、荒れ野を彷徨っていることと変わらない。ショートカット指向はそれ自身が誘惑である。使えるツールは使って良いと思うが、広そうに見える道への安易な一歩が破滅の入口である。誤った判断をすると荒れ野からでることもかなわなくなり、破滅の道を進むことになる。

アメリカやロシア、イスラエルの体制派、あるいは金井美彦氏や砧教会の人々が自分が荒れ野の誘惑を受けている最中であることに自覚的になれる将来を祈る。強者へ追従する普通の人たちが増えることがナチスのような専制と隷従、弱者の弾圧という悪夢の源泉となることを知っているのだから、この位は大したことはないと考えてはいけない。過ちはいくらでも起きるが、大きな流れになる前には引き返すことができる。引き返す勇気が必要だ。私から見えている景色も歪んでいるに違いない。自分に対しても懐疑的に向かい合い、誘惑に抗わないわけにはいかない。その上で、伝道、福音活動を行うのが良い。きっと「善いことは必ずできる」。

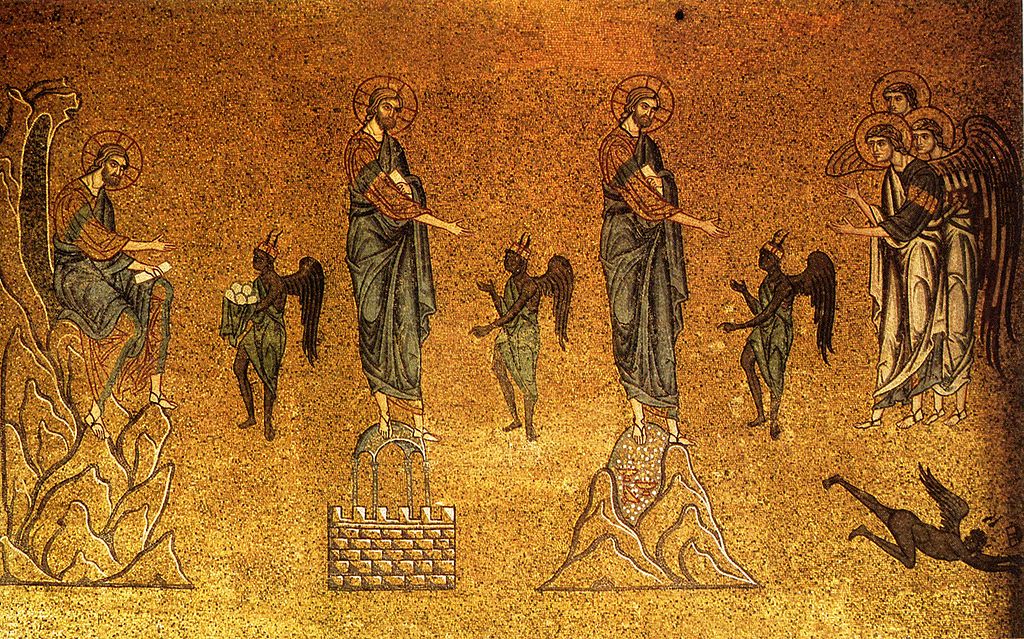

※画像はWikipedia経由で見つけたTemptation of Christ (mosaic in basilica di San Marco)。3つの誘惑が書かれている。順序はマタイ伝に準拠している。個人的には、悪魔はきっと醜い姿をしていないと思っている。恐ろしい存在をイメージさせるための表現が刷り込まれてしまっているが、詐欺師のように見分けがつかない存在だろう。