2022年3月8日にLeesmanのHybrid working webinarに参加した。

Activity based working(ABW)は、大きな会社のオフィスのデザイン戦略として頭角を表したもので、従来の固定席モデルから静粛スペースや大部屋スペース、カフェなどを適切に配置して、自分のActivityに適したオフィス内の執務場所を選んで働くというものだ。在宅勤務は例外的な位置付けだったし、大企業はコワーキングに対しては極めて否定的だった。

ちょっと雰囲気が変わり始めたのは2015年頃からで、あっ、時代が変わったと思ったのはサンフランシスコでGalvanizeを訪問した時だ。データサイエンスの学校のようなものとコワーキングスペースが合体した空間で、IBMなどの大きな会社がガラス張りのオフィスをもっていて、相互に関わりをもっていたからだ。技術はどんどん変わるから、ITの会社は技術変化に敏感にならないと大きな会社でも安泰ではいられない。AIが少しずつ形になりかけてきていたこともあり、すごい熱量を感じた。環境の変化が激しいときは、閉じている組織はどんどん遅れていってしまう。このころ、アメリカの政府機関は民間への転身や出戻りに寛容になっていった。

しかし、日本ほどでは無いものの世界中の多くの企業は旧態依然の形態から今も大きく変わっていない。

仕事は会社と共にあるという考え方はかなり根深い。

おそらくLeesmanは今後新基軸を打ち出してくるだろうが、現在のHybrid workingはオフィス、在宅、その他のワークプレースを組み合わせて働く働き方での従業員経験の向上のためのヒントを与える分析となっている。

Webinarでは従来のオフィス従業員体験、在宅従業員体験に加えてそれの関連を含めた調査結果が紹介されている。その中で、私が強く印象に残ったのが冒頭に上げたスライドでビデオの21分30秒頃にある男女の傾向差だ。

左から、原則オフィス勤務、併用またはサードワークプレース利用、原則在宅勤務のチャートで、男性の方が女性より在宅指向が強い。在宅は育児との関わりが強く意識されることもあり、女性の方が在宅を好むに違いないという先入観に支配されていたことに気が付かされた。コロナで在宅勤務は当たり前の働き方になったので、女性はどんどん在宅勤務に向かうだろうと思っていたのだが、現実は違ったのである。

見方を変えると、32%の男性は家に閉じこもっていてもOKだが、女性は27%しか閉じこもっているのは嫌だと考えているとも言える。原則オフィス勤務が多いこともあわせて考えると、人と顔をあわせて働く、あるいは他者のいる場所で働きたいと考える傾向は女性の方が強いと考えることもできる。もちろん、個人差は大きいから男性だからこう、女性だからこうというようなステレオタイプ思考は危険だが、いろいろなシーンを思い起こすと男性の方がゴールだけに向かう傾向が強いのに対し、女性の方が直接ゴールに向かう部分以外も見ていると感じたことは多い。コワーキングしていても、女性の方が他のコワーカーのことをよく見ている傾向があるように感じられる。男性が女性に目が向くのとは何か違う。

会うことによって得られる何かが何かを考えるためのヒントがあるような気がする。

オフィスに行かなくても良い状態になった時にオフィスにより行くのは女性だった。家を出てオフィスに行くほうが良いと思っている人がより多いのだ。男性でオフィス嗜好の人に対してしばしば感じるのは支配指向である。管理的な目配りを感じることが少なくない。女性でもそういうタイプは見かけるけれど、どちらかと言えば、周りの人がどんな働き方をしているかを何となく見ていたいという感じがする。

コワーキングでも短期滞在だと、隣は何をする人ぞという目で見てしまうが、それは管理指向と変わらない。長くコワーキングしていれば、直接仕事で接点がない限りそういう状態は続かない。そして、一定期間コワークを続けると単なる他人ではなくなる。そして時にポジティブな刺激を受ける。

組織や人が開いている(閉じている状態でない)ということはどういうことかに関心がある。

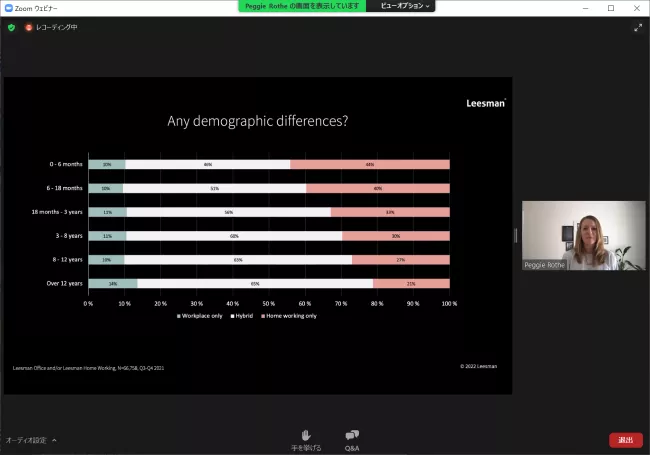

もう一つ印象に残ったのは、入社後の期間との相関のスライドだった。

驚いたのは、入社後の期間が短いほうが在宅率が高いことだ。原則オフィス勤務の比率はそれほど大きな差がない。

常識で考えれば、ビギナーは同僚に接する時間を長くして成長しようと思いそうなのだが、実態としてはそうではない。与えられる仕事は小さな部分から始まるのが普通だから、コミュニケーションの必要性が低いのだという解釈もあるだろうが、しっくりこない。一人で集中してやるアクティビティの生産性が高まって、在宅の価値が相対的に低くなるということかも知れない。

謎は、深まるばかりである。

おそらく、働き方の科学という観点で、まだ分かっていないことで近々明らかになることがあるのだ。