今週も福音のヒントの箇所から学ぶ。今日の箇所は「年間第29主日 (2025/10/19 ルカ18章1-8節)」。並行箇所はない。3年前の記事がある。

福音朗読 ルカ18・1-8

1〔そのとき、〕イエスは、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちにたとえを話された。2「ある町に、神を畏れず人を人とも思わない裁判官がいた。3ところが、その町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、『相手を裁いて、わたしを守ってください』と言っていた。4裁判官は、しばらくの間は取り合おうとしなかった。しかし、その後に考えた。『自分は神など畏れないし、人を人とも思わない。5しかし、あのやもめは、うるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやって来て、わたしをさんざんな目に遭わすにちがいない。』」6それから、主は言われた。「この不正な裁判官の言いぐさを聞きなさい。7まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでもほうっておかれることがあろうか。8言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」

Wikipediaには、Parable of the Unjust Judgeという記事がある。あきらめないことの大事さを教える教え、あるいは福音のヒント(5)でも触れられている終末の「神の判断(裁き)から見たときに何が本当に大切なのか」に対する回答として、失望しないようにという教えと取ることもできるようである。

田川建三訳では、5節は「もこのやもめが私を煩わすから、裁いてやることにしようか。そうすれば彼女も結局、やって来て私に厄介をかけることもなくなるだろう」と訳していて、厄介は「眼の下の隈」を意味する言葉の動詞化したものとしている。さんざんな目というよりは、どちらかといえば、ハエをはらうような感じなのだろう。その方が自然に感じた。彼は6節以降は無理やり教訓化したつけたし、あるいは違う話を配置したと推定しているが、私は自然につなげて読めると思っている。現実には、いくら御国を来たらせ給えと祈っていても、期待通りにはならないから、ある意味で信者もほうっておかれているのである。それでも、必要な裁きは行われるとイエスが言ったとしても違和感はない。逆に、倦まずに祈り続けることができるかどうかは難問だとも言ったと解釈することもできるだろう。

一方、やもめに代表される信徒の訴えが本当に正統なものかどうかも気になるのである。私は、立場の弱い人が公平に扱われる社会は望ましい社会だと思っているが、弱い立場にいる人は十分な情報を手に入れられていなくて、狭い視点で正義を主張していることもありうると思う。裁判官が面倒だからやもめよりな判断をするのも困る。何が不当なのか、容易に決められないこともある。

現代であれば、いわゆる左側の人たちは個人の権利が平等に守られる社会を作る方向に動いていて、そのために統計的情報などできるだけ客観的な事実に基づいて判断できるようにするが、十分な訓練も必要で、一般人には容易に理解できないことも少なくない。当然エリートへの反発が起きる。共産主義諸国は超エリートに権力を独占させれば素晴らしい国が構築できると考えたが、実際にはそういう社会制度は機能しなかった。自由主義諸国でも個々のエリートに権力が独占されることがないように制度設計されているが、完全ではありえないない。独裁者がいなくても、エリートに権力が独占され乱用されているというディープステートのような陰謀論に力を奪われている。人への依存度が高くなれば、ヒットラー的な悪夢を再び見ることになる危険は高まる。

この箇所の解釈として、やもめのような弱いものがしつこく公正な社会の実現を求め続けることによって、社会は進化するのだ、加えて、神はその時点でのマイノリティーである「選ばれた人たち」の祈りを聞いていて、必要な精霊の働きを下すのだ、とイエスが言ったと考えてもよいだろう。

現実は簡単には変わらないが、不断の真実への祈りと社会的行動がよりよい社会の構築に資すると信じることが必要なのだと思う。

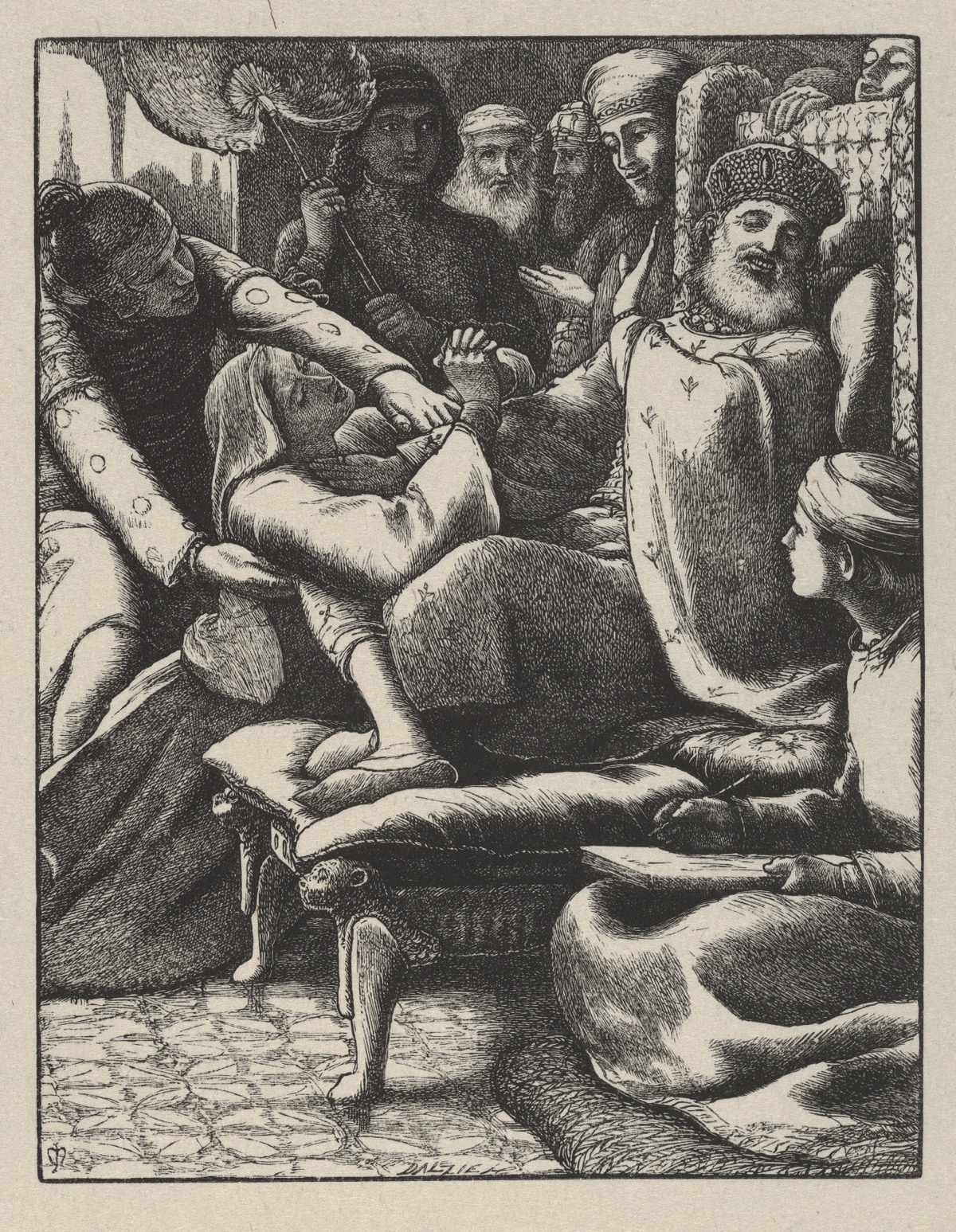

※画像はMETのサイトから引用させていただいたThe Unjust Judge and the Importunate Widow (The Parables of Our Lord and Saviour Jesus Christ)