今週も福音のヒントの箇所から学ぶ。今日の箇所は「年間第18主日 (2025/8/3 ルカ12章13-21節)」。並行箇所はない。3年前の記事がある。3年前の記事を見直すと、異論があるわけではないが、こんな解釈をしたのかと驚きを感じた。

福音朗読 ルカ12・13-21

13〔そのとき、〕群衆の一人が言った。「先生、わたしにも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。」14イエスはその人に言われた。「だれがわたしを、あなたがたの裁判官や調停人に任命したのか。」15そして、一同に言われた。「どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。」16それから、イエスはたとえを話された。「ある金持ちの畑が豊作だった。17金持ちは、『どうしよう。作物をしまっておく場所がない』と思い巡らしたが、18やがて言った。『こうしよう。倉を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、19こう自分に言ってやるのだ。「さあ、これから先何年も生きて行くだけの蓄えができたぞ。ひと休みして、食べたり飲んだりして楽しめ」と。』20しかし神は、『愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意した物は、いったいだれのものになるのか』と言われた。21自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならない者はこのとおりだ。」

福音のヒント(1)に「イエスの言葉の内容についてはほとんど何も説明する必要がないでしょう。できるだけ素直にイエスの語りかけを、問いかけを、呼びかけを聞けばよいのです。」と書かれているのに共感する。遺産を相続した人はラッキーだが、そもそも遺産は自分が築いたものではないから、なくて当たり前だ。しかし、その富を誰かが手にするということになればしばしば争いが起きる。法治国家で制度が許せば遺言書で行先を決めていくことはできるが、制度は国によって違う。例えば、イングランドとウェールズでは土地の所有者は国王だ。戸籍制度も国によって違う。つまり、相続は普遍的な権利ではない。

権利の留保は、企業や国家の問題でもある。例えば特許権やソフトウェアのライセンスなども争いを招く。医薬品や農薬の特許期間などを考えると、大きな流れとしては、格差縮小の方向にある。その流れは欧州のキリスト教国がキリスト教的倫理観に基づいて制度を調整してきたことも大きいだろう。独裁と、人権蹂躙を避けようという良きサマリア人的な考え方は優勢だったが、今は逆風が吹いている。◯◯ファーストは、つきつめれば自分の身内以外はどうでもよい、『こうしよう。倉を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。「さあ、これから先何年も生きて行くだけの蓄えができたぞ。ひと休みして、食べたり飲んだりして楽しめ」と。』と主張しているのと変わらない。留保できるべき正当な権利とは何かを突き詰めると、本質的には命が守られることに尽きるのではないだろうか。

この箇所は端的にその事実を示していると言うこともできる。「御国を来たらせ給え」と祈る人は、本来〇〇ファーストなどと口が避けても言うべきではない。王制も天皇制も本質的には成り立ち得ない。無論完全ではないが、バチカンは、その代替策としてよく練られた制度になっていると思う。事実に向かい合いながら、解釈を修正し続けている。繰り返し、未信者差別は是正されつつ、繰り返されてきている。「私達クリスチャンは」と言明する存在は扇動者と言える。〇〇ファースト、トランプや安倍と変わらない。

一方で、前半にある「だれがわたしを、あなたがたの裁判官や調停人に任命したのか。」も意味深い。日常の制度的な判断を仮にイエスであっても誰か一人に依存するのは現実的とは言えない。当事者が折り合いをつけられなければ平和に至れない。力による平和など、持続性などない。

福音宣教とは何かを、繰り返し考える必要があると思っている。建物としての教会の所有権や利用権は法律の影響を受ける。邪教とみなされれば強制的に取り上げられる可能性があるし、そもそも宗教団体の存在を認めない制度もあり得る。集会の自由があるだけでもラッキーなのだ。愛に満ちた社会の実現に向けて自分が果たすべき役割を担うしかないが、正しい判断ができるかはわからない。聖霊を下し給えと祈りつつ生活していくしかない。

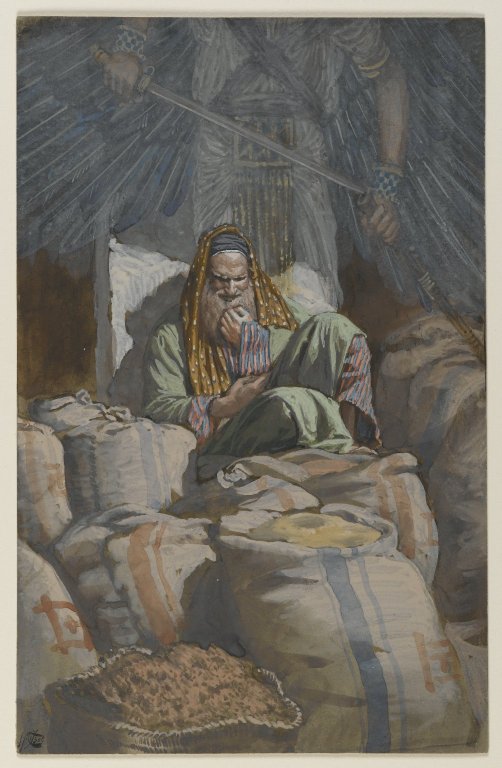

※画像は、Tissotの溜め込む男。