教養主義の没落読了。最初は全然ピンと来なかったが、せっかく借りたのだからと我慢して3割ほど読み進んだあたりから惹きつけられるようになり、終章 アンティ・クライマックスの「マス高等教育」の段を読んで私としては霧が晴れた気がした。他の人に読んで欲しいという思いは高まらなかったが、読んでよかったという満足感はとても高かった。

著者は1942年生まれで、私の父の9歳下。私からすると18歳上の人である。中に出てくる石原慎太郎は父と同学年となる。新制大学が定着した世代と言える。最後の方でビートたけしが出てくるが、彼は1947年生まれで著者の5歳下。著者は自分をプチ教養主義者と位置づけているので、石原後、ビートたけし前の人ということになる。

教養主義は、階級社会の流動性を高める考え方と捉えることもできる。家柄に縛られることなく、知力でのし上がることを許容する空気を形成するものであり、その匂いに敏感だったのは恐らく若い女性であり、教養があるように見られればモテたようである。ビートたけしは教養より大衆受けだという時代を人々に気づかせた。そういう味方に立つと石原の上流階級内での順位争いより湘南的な豊かさのほうがずっと良いだろうという時代の変遷を招いた動きもモテと関係がある。

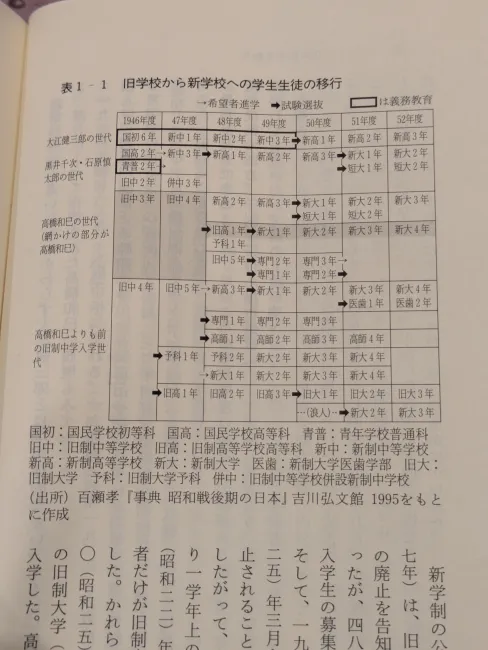

P32の表1-1で旧制から新制への移行の時期がどうだったかが示されている。実際にその時代に生きたエリートは予想できない変化に直面したことが想像できる。私の父は、その荒れた時期が過ぎ始めた頃を生きたのだろう。

冒頭でも書いたが、マス高等教育の段で、1963年に高等教育進学率が15.5%になったことに触れる共に、マーチン・トロウの15パーセントを超えるとマス段階になるという説が紹介されている。もちろん、その瞬間に突然何かが変わるということではないが、10年が経過すると時代が変わっている。1972年に私は自由学園で中学生になった。その頃は、もう大学に行くのは当たり前になっていた。もはや15%のエリートではない。もちろん父の時代の5%未満のエリートの時代とは違う。父は、自由学園のことをエリート教育だと言っていたが、この本を読んでようやく父がなぜそういう発言をしたのかが分かったような気がする。

多分父は、時代とともに評価軸が変わることは良く理解していたのだと思う。羽仁もと子が特に女性の価値観を激変させ新たな軸を作り、それを男子部まで拡張することに成功し、新機軸で時代を拓く教育を軌道に乗せたと評価したのではないかと思う。

つい脱線したが、教養主義の没落というのは教養主義世代のエリートの社会的評価の没落ということであろう。

今AIの台頭で学ぶこと自体の意味が問われるようになった。時代は変わるのだ。私にとっては、今何が起きようとしているのか見極めたいと思わせる本であった。