不動産大手のCushman & Wakefield社がThe Edge Magazineという広報誌のVol 5に「Do amenities still matter in a post-

COVID-19 world?」という興味深い記事を掲載している。引用した画像は、その広報誌の一部だ。

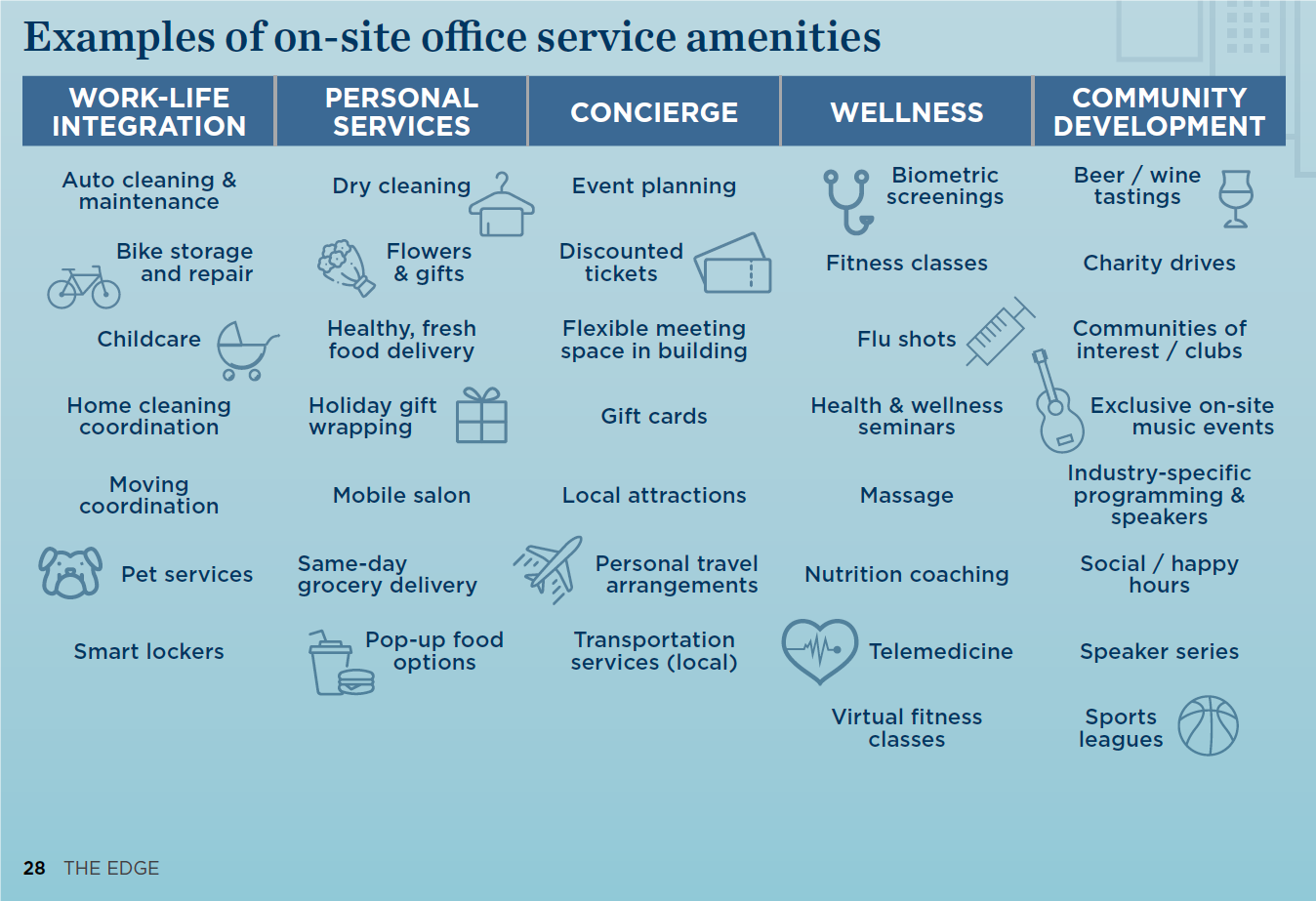

画像の表の一番右にCommunity developmentという列がある。コワーキングスペースがメンバー向けあるいはビジター向けに提供する機能がそこに含まれていて、真ん中のConciergeの列にFlexible meeting space in building(共用会議室)といったものもオフィスサービスのアメニティと位置づけられている。不動産会社の重要な取引先は地主なので、どんな建物に仕立て上げればうまくいくかを真剣に考えている。

入居企業は、自社の視点で見る。コワーキングスペースの運営者はコミュニティのことを考える。最近の大手不動産会社は結構生活者に焦点をあて、そこに来る、過ごす人たちが快適になるためにはどのような条件を満たせばよいのかをよく考えている。日本でも、森ビルや三井不動産などビルあるいはビル群を街づくりのように進める傾向が顕著になってきていると思う。

もう少し引いてみると、地方政府もコワーキングスペースの位置づけに関心を持つようになっていて、Coworking Europe会議は、多くのケースで市長がレセプションを開催するほどである。人が集まる魅力の一つにコワーキングを意識している。日本ではワーケーションがバズワードになっているが、観光色が強すぎて、私にはちっとも魅力的に感じられない。デジタルトランスフォーメーションや地球環境に関わるビジネスは今後大きな経済効果を生むことは明らかだから、一定の競争力のある街では、どうやったらそれを進めるような人が集まるようになるか、企業が生まれたり越してきたりするかを真剣に考えているのが伝わってくることが多い。もちろん、観光も人を集める力があるのは間違いないが、その街から新しい価値が生まれていくような化学変化が期待できなければ持続性は低いだろう。

The Edge Magazineの記事では、重要テーマとして、ウェルネス、心身の健康、交流欲求、利便性があげられいて、最後に柔軟性は王様となっている。どれだけ変化に対応可能な柔軟性を確保できるかはCOVID-19でさらに注目されることになったのだと思う。

私は、今後企業と従業員の関係はより柔軟になると思っている。同時に、相当な守旧派の抵抗が続くだろうと思うが、雇用流動性が低い組織はやがて滅びていくだろう。一方、企業がその業績伸長に資する働き手に気持ちの良い体験を与えることができれば、雇用流動性が高くなっても魅力を失うことはない。もちろん、抱え込めばよいわけではない。街から出ること無く仕事の選択肢が多く食いっぱぐれなければ人は集まるだろうし、逆に、良い仕事ができる会社で、オフィスに行かなければいけないわけではない会社にも別の魅力が生まれる。

コワーキングスペースは、ワークとコミュニティの分離と選択肢が多いことが魅力となる。大手町に勤めているOLとか六本木で働くきらきらビジネスマンとかをバカにすることもできるが、魅力が色褪せない限り人々が入れ替わっても集まる人数は多く、金が動く。

不動産会社の提案は、しばしば未来を考える時に役に立つ。